呼吸器外科

呼吸器外科(担当医師:横内秀起、原 暁生)

呼吸器外科の主な対象疾患である肺がんに対しては、胸腹部造影マルチスライスCT(80 列と320列の2台)と頭部造影MRI(1.5テスラ2台)、全身FDG-PET/CT(外部医療施設に依頼)による詳細な画像診断と超音波ガイド下気管支鏡・CTガイド下経皮穿刺・胸腔鏡などによる肺原発巣やリンパ節などの転移巣の生検で採取した腫瘍組織の病理検査・遺伝子検査による腫瘍の詳しい質的診断および進行度診断を行っております。当科の他、呼吸器内科や放射線治療科の医師や癌薬物療法担当の薬剤師、緩和治療担当の看護師らとの合同カンファレンスで協議して、基本的には肺癌診療ガイドラインに基づき腫瘍の種類や性質に応じた治療方針に従いつつ、患者さんの病状・体調に応じて、手術、放射線治療、免疫チェックポイント阻害剤(PD-1・PD-L1阻害剤)・分子標的薬(EGFR、ALK、ROS1などの各種ドライバー遺伝子変異陽性肺癌に対する阻害剤)・従来の殺細胞性の抗がん剤などの薬物療法を最適な組み合わせで行っています。

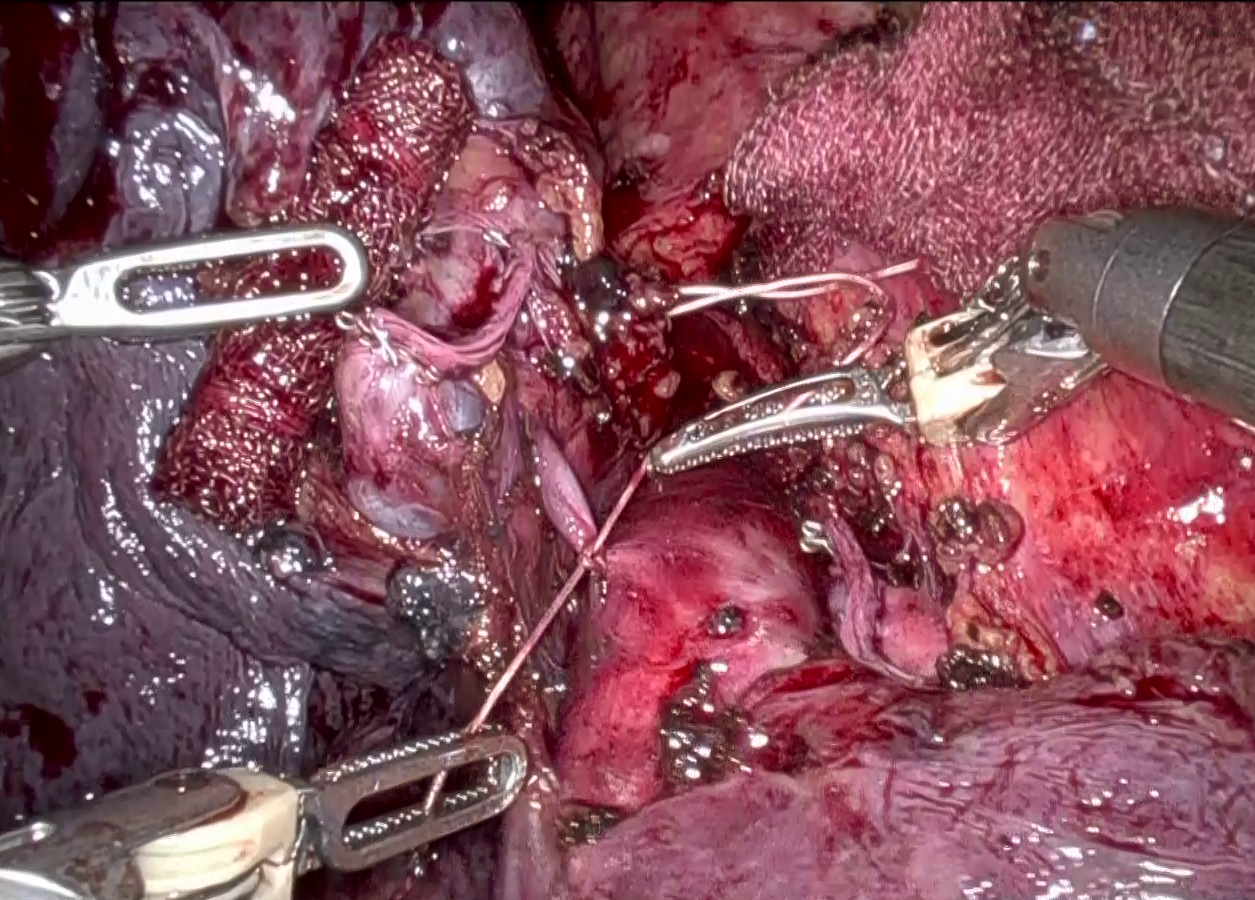

肺がんに対する根冶手術は、術前に造影CTのデータを用いてSynapse Vincentで作成した肺実質・血管・気管支構築と腫瘍局在の3D解析により、予め最適の手術計画(切除範囲や操作手順)を立てた上で、基本的には、術前診断のI期症例では肺を取り出すための3~4cmの小開胸+2~4ポートのロボット支援下を含む胸腔鏡下の、同Ⅱ期・Ⅲ期症例では6~15cmの開胸+1~2ポートの胸腔鏡補助下ないし開胸下の、縦隔リンパ節廓清ないしはサンプリングを伴う肺葉切除術を標準とし、小型や悪性度の低い肺がんや転移性肺腫瘍、高齢者や合併症を持つ症例には肺区域切除術や肺部分切除術などの肺機能を温存する縮小手術を行っており、5~10 日前後の入院となっています(2021~2023年の3 年間に実施した原発性肺がんと転移性肺腫瘍に対する根治手術は各々109例と14例で、アプローチはロボット支援下41例・胸腔鏡下76例・胸腔鏡補助下3例、開胸下3例、切除範囲は肺葉切除77例、肺区域切除14例、肺部分切除32例)。

放射線治療は、常勤の放射線治療専門医によって計画され、専用の計画用CT (Acquilion)とシステム(Eclipse)で照射線量をシミュレーションし、通常の2~6門照射から高精度の定位照射までが可能なリニアック放射線照射装置(True Beam)を用いて行っております。手術不能ないし拒否のI期肺がんやⅢ期局所進行肺がんの原発巣や胸部・頚部のリンパ節転移、肺がん術後の局所再発や肺転移、第二肺がんの他、脳や骨の転移巣に対する放射線治療も行っています。なお、脳転移に対しては、概ね3cm以下かつ4個以下の場合は近隣の国立循環器病研究センターに治療効果の高い定位放射線照射(ガンマナイフ)を依頼、ガンマナイフで制御困難な4cmを超えるような単発の脳転移に対しては摘除可能な部位であれば当院脳外科にて可及的な腫瘍摘除術後に局所照射を、高度多発脳転移には全脳照射を行っています。

咳・胸痛などの胸部症状がある場合のほか、検診などで見つかった胸部異常陰影や肺がんの高危険群でかつ肺がんを見落とし易い肺気腫・肺線維症・陳旧性肺結核を持つ方の精密検査として、胸部CT 検査は極めて有用ですので、ご依頼をお願いいたします。なおCT 検査依頼のみいただいた場合も放射線科医による読影所見をつけてお返しいたしますが、二重読影の意味合いも含めて、同時に当科ないし呼吸器内科の診察依頼もしていただければ速やかに診断・治療もしくは経過観察の計画をお示しいたします。特にCTでよく発見される、すりガラス陰影を主体とする淡い陰影や小型の結節影は、生検による確定診断は困難なため、CTで経過観察して増大傾向があれば、診断未確定のままで、診断を兼ねた肺切除術を行うことになりますが、患者さんの年齢・合併症・全身状態に応じた最適な観察間隔や手術時期の判断が必要になるため、最初から当科にご紹介いただくのが望ましいと考えます。

縦隔腫瘍は、非浸潤性胸腺腫などの前縦隔腫瘍に対しては炭酸ガス送気下の主に仰臥位で剣状突起下を含む3ポートの胸腔鏡下に摘除術を、後縦隔神経原性腫瘍に対しては側臥位で3ポートの胸腔鏡下に摘出術を、浸潤性胸腺腫や胸腺癌に対しては胸骨縦切開下に肺や左腕頭静脈などの浸潤臓器合併切除を伴う胸腺を含む摘除術を行っております(2021~2023年の3 年間の縦隔腫瘍手術:8例)。縦隔腫瘍も検診の異常影や他疾患精査のために実施したCTで発見される場合が多いですが、生検はほぼ不可能で、CTでの経過観察やMRIによる内部性状の評価やFDG-PETによる異常集積により、腫瘍性病変と判断されれば、診断を兼ねた摘出術を実施することになりますので、最初から当科にご紹介ください。

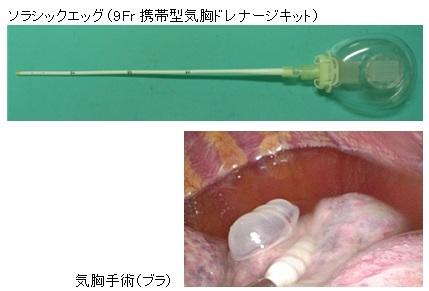

自然気胸症例は、軽症では自宅安静で経過観察とし、中等症以上では、外来通院の場合は9Fr細径ドレーンと一体化した携帯型ドレナージ容器(ソラシックエッグ)を用いた負担の少ない胸腔ドレナージを、入院の場合は16~20Frのドレーンを用いた持続吸引ドレナージを行って、気瘻(空気漏れ)箇所の自然閉鎖を期待するのを基本方針としています。血胸を伴う場合、両側同時ないし短期間での連続発症例、短期間ないし頻回の再発例、概ね5 日間以上気瘻が止まらない場合には、CTの冠状・矢状断画像により気胸の原因となる肺嚢胞(ブラ)の存在を確認した上で、手術を検討いたします。ただし、特に若年者ではブラの増加・増大は体質的なもので、これを抑制する方法がないため、気胸の手術は、根本治療ではなく、その時点での気瘻の原因箇所(と思われる部分)を処理する対症療法に過ぎず、将来の再発を完全に予防することはできないことをご承知おきください。手術は3ポートの胸腔鏡下に気胸の原因となる肺嚢胞をその大きさ・広がりに応じて、自動縫合器による切除・縫縮・結紮・凝固(ソフト凝固など比較的低温の加熱)により処理した後、必要に応じて吸収性シートや生体糊による肺表面の被覆・補強を行ない、術後3 ~ 7 日で退院可能となっております(2021~2023年の3 年間の気胸手術:31例)。ドレナージが必要と思われる中等症以上の気胸も、手術可否の判断が必要になりますので、最初から当科にご紹介ください。